Dans cette chronique, Nathalie Richard, coach et facilitatrice en transition intérieure et gardienne d’un écolieu dans le Finistère, tente de démystifier un sujet aussi mal compris qu’oublié : la spiritualité.

Cette semaine Nathalie vous nous parlez de la fin d’un âge, celui de la séparation.

Oui, cette semaine je vous propose de rembobiner l’histoire de notre culture et en particulier celle, construite au fil des siècles, de notre rapport à la ‘nature’.

Vous allez voir, c’est un sujet passionnant car il permet de comprendre notre époque, de lui donner du sens, en tous cas une explication à ce que nous vivons socialement et écologiquement.

Cela me semble d’autant plus essentiel que comme le disait le militant politique jamaïcain Marcus Gavey : ‘Un peuple sans connaissance de son histoire, de son origine est comme un arbre sans racines.’

Cette histoire est celle de la séparation. Une séparation existentielle entre l’humain et son milieu, entre nature et culture comme le formule l’anthropologue Philippe Descola dans son ouvrage par-delà Nature et Culture.

Alors que nous semblons y être plongés plus que jamais, selon de nombreux observateurs, nous arrivons aussi (heureusement) au bout de cette ère de la séparation.

Peut-on dater cette séparation Nathalie et quelles en sont les origines ?

Oui, en tous cas on peut la situer dans notre histoire et observer son évolution.

Un autre anthropologue, Steve Taylor, explique dans ses ouvrages qu’un changement radical double est intervenu il y environ 10,000 ans : d’une part un changement climatique, nous aurions perdu entre 4 et 10 degrés celsius de moyenne et d’autre part un changement sociétal culturel : l’explosion de l’égo.

L’égo est à comprendre dans le sens d’une identité culturelle qui évolue progressivement d’un sentiment d’appartenance à la nature à une distanciation de cette dernière.

Cette séparation a eu pour bénéfice d’empouvoirer les individus, de leur permettre d’innover, de créer pour se sécuriser et se développer. Cela a amené des évolutions majeures dans la société comme la révolution agricole, la domestication du bétail, la sédentarisation en communauté par exemples.

Cette séparation a donc permis une extraordinaire adaptation de l’humain à ces changements climatiques rapides.

Et en même temps elle a aussi marqué la montée de la division progressive de la société, la militarisation, la propriété privée, l’exploitation des ressources, la domination.

Bref, ce que l’on appelle le patriarcat.

Et cette séparation n’a fait que s’intensifier au fil des siècles si j’en juge par ce que nous vivons aujourd’hui ?

Oui. Cette séparation s’est installée en occident au cœur des cultures civilisationnelles qui se sont succédées : en Grèce antique, puis avec les Romains, au Moyen âge et ensuite à la Renaissance.

Il y a 500 ans environ, autour du 14ième / 15ième siècle, le climat a de nouveau changé rapidement autour de l’Atlantique nord. Les régions environnantes ont connu ce que l’on a appelé le petit âge de glace.

L’Europe a alors traversé une période d’environ 80 ans de grosses tempêtes, de longs hivers et d’étés froids.

Cela a biensur créé des tensions importantes au sein des populations qui sont devenues très méfiantes des forces de la nature. L’église aurait alors fait bon usage de cette peur et a commencé à assimiler les forces de la nature aux faits du diable.

En parallèle, les femmes perçues comme connectées avec la sagesse de la nature – par exemple par leurs connaissances des plantes et de leurs vertus - sont devenues persona non grata autrement appelées sorcières. A noter que les sorcières n’étaient pas que des femmes mais en très grande partie.

En 1485, le pape Innocent 8 ordonne officiellement la chasse aux sorcières. Elle durera environ 300 ans…

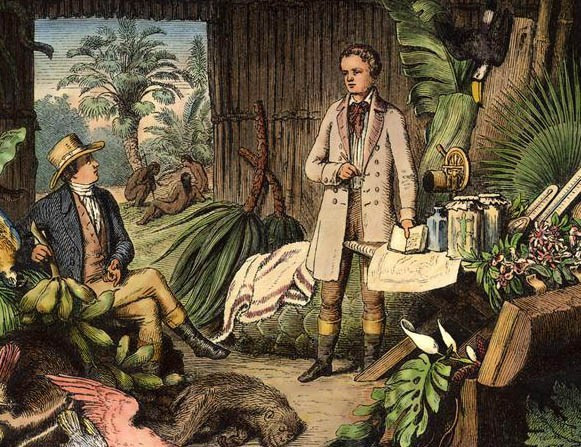

Cette époque est aussi celle d’une grande expansion de l’Europe qui accentue encore davantage cette séparation des populations avec la nature.

D’autant que le 16ième siècle voit aussi la naissance de la révolution scientifique sous le houlette de grands penseurs comme Galilée, Kepler, Hobbes, Descartes et un certain Francis Bacon qui écrit un essai au titre évocateur : Temporis Partus Masculus que l’on peut traduire par la naissance de l’ère masculine.

Et en quoi cet ouvrage doit nous interpeller Nathalie ?

Et bien cet essai de Bacon est emblématique de la culture dominante du moment, elle entérine notamment ce rapport à la nature qu’il faut, je cite : exploiter, disséquer, pénétrer toujours plus pour en comprendre ses tréfonds.

La nature doit être connue sous toutes ses coutures, contrôlée, mise au service des humains.

Ces propos peuvent choquer aujourd’hui mais à l’époque cette pensée a façonné la culture occidentale.

Et soyons clairs, elle la façonne encore aujourd’hui.

Depuis cette époque la nature a été chosifiée, elle est devenue une commodité. C’est d’ailleurs ainsi qu’on l’appelle sur les marchés financiers (a commodity).

On compartimente, on parle de foresterie, d’agriculture, de pêche, de mines…etc.

Et ce qui est remarquable, c’est ce parallèle de traitement avec les femmes en raison de leur proximité avec cette nature. Pour être précise, avec tout individu – femme comme homme - cultivant les valeurs de reliance avec le vivant.

Pendant les 3 siècles, rendez-vous compte, de procès des sorcières démarrés en 1485, on estime que des millions de dites sorcières ont été torturées, tuées, brulées devant leurs enfants, leurs voisins, leurs amis.

Cela constitue l’un des plus grands, si ce n’est le plus grand, génocide de notre histoire.

Et on en parle à peine dans les livres d’histoire.

Effrayant…Et qu’est-ce que cela nous apprend ?

Cela nous fait prendre conscience que nous avons derrière nous des siècles de séparation avec la nature favorisant une vision du monde réductionniste et mécanique, celle qui a nourri la révolution scientifique de l’époque de Descartes au 17ième siècle.

Notre civilisation est bâtie sur ce rapport au monde qui sépare tout en petits bouts et qui donc ignore les relations d’inter dépendances propre à une approche systémique et globale.

Dans ce mythe, la nature n’est que simple matière à notre disposition.

Dans ce mythe, les valeurs qui dominent sont celles de la compétition, de la performance, de la domination, de la conquête, de la raison, de l’action orientée objectifs. Les valeurs appelées masculines.

Dans ce mythe, la collaboration, la compassion, le soin, l’intuition, l’inter dépendance, la réceptivité sont minimisées. Ces valeurs dites féminines, disponibles chez l’homme comme chez la femme, ont été progressivement dévalorisées.

Et qu’est-ce que ce parallèle nous dit pour là où nous en sommes maintenant ?

Ce parallèle remarquable entre déconnection de la nature et dévalorisation, pour ne pas dire tentative de suppression, de notre part dite féminine a complètement déséquilibré notre société tant individuellement que collectivement.

Le trauma, explicite aujourd’hui, se traduit par de l’individualisme, du consumérisme, de la peur, de l’anxiété car quand on se sent incomplet à l’intérieur, nous cherchons malheureusement la résolution par la compensation à l’extérieur.

Et nous sommes en plein dedans.

Mais, en même temps, poussé.es par l’urgence, la gravité et l’absurdité de ce que nous vivons, les premiers signes de réconciliation émergent.

Depuis quelques années, nous entrons dans l’âge de la régénération, celui qui ré habilité le soin, la reconnexion, l’intégration.

On en parle la semaine prochaine avec attention et détermination !

Un entretien réalisé par Laurence Aubron.