Une chronique de Christine Le Brun, Experte Smart Cities & Places chez Onepoint, où nous parlerons de villes, d’outils et de technologies numériques, de données, mais aussi des citoyens et de ceux qui font les villes.

Bonjour Christine, dans vos dernières chroniques vous nous avez parlé de la nécessité pour les villes de s’adapter au changement climatique et comment le Plan National en dessinait les grandes orientations. Aujourd’hui, nous allons parler d’une conséquence concrète de ce changement climatique : les ilots de chaleur urbains. Peut être pouvons nous commencer par en redonner une définition ?

Si vous habitez en ville, Laurence, vous connaissez sûrement ce phénomène physique, qui vous donne vraiment envie d’aller voir ailleurs lors des épisodes de forte chaleur. Quand il fait très chaud, la ville a tendance à stocker la chaleur dans la journée, puis à la restituer progressivement. Ce qui fait que, la nuit en ville, il continue à faire chaud, alors qu’à l’extérieur des zones urbaines, la température diminue et permet de mieux respirer. Les villes, et en particulier certains quartiers, deviennent donc des « ilots de chaleur », où il ne fait pas vraiment bon vivre. Et avec l’augmentation de la fréquence des canicules, c’est devenu un enjeu de santé publique.

Mais qu’est ce qui provoque ce phénomène ?

Plusieurs facteurs sont responsables de la formation de ces ilots de chaleur urbains : tout d’abord la typologie des lieux : plus le bâti est dense, les bâtiments hauts et serrés, moins l’air circule, et la chaleur s’accumule comme dans un canyon. Ensuite les matériaux utilisés pour la construction, comme le béton et la brique, captent la chaleur, de même que certains revêtements de sols, notamment l’asphalte. Enfin, l’absence de végétation ou d’eau aggrave la situation.

Alors comment peut-on agir pour essayer de contrer ce phénomène ?

Il existe plusieurs moyens d’agir. Certains sont individuels et d’autres dépendent de la collectivité. Quand je dis individuel, ce sont des moyens qui peuvent être mis en œuvre par un particulier, une entreprise ou un syndic de copropriété. Je pense en particulier au fait d’appliquer sur les toits des sortes de peintures réfléchissantes qui renvoient le rayonnement solaire. En effet, les toitures plates sont recouvertes d’un revêtement qui en assure l’étanchéité. Il est en général noir et donc absorbe la chaleur. Si vous repeignez cette surface en blanc, en mode petite maison des iles grecques, vous pouvez réussir à abaisser jusqu’à 8°C la température à l’intérieur du bâtiment. Au passage, cela a un autre effet positif : c‘est de diminuer le besoin en climatisation, et donc les dépenses énergétiques.

Et les collectivités, que peuvent elles faire pour essayer de rendre les villes plus respirables ?

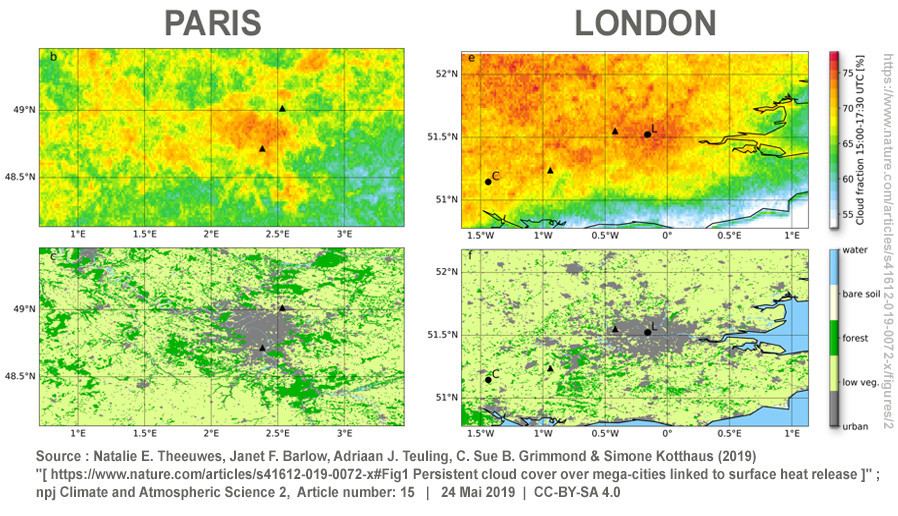

C’est un problème qui est vraiment pris en compte dans les politiques publiques, car on connait les effets des canicules sur les populations fragiles. Le premier travail est un effort de planification, pour identifier où il est prioritaire d’agir. Facile me direz-vous, on répertorie les écoles, les Ehpad, les établissements de santé, et on en repeint les toits en blanc. Et en effet, ce serait déjà pas mal de commencer par là. Ensuite, on peut cartographier les zones les plus chaudes dans la ville et les croiser avec les données statistiques sur la typologie des populations. C’est assez facile avec les systèmes d’information géographique dont nous avons déjà parlé. Cela permet d’identifier les zones à la fois très chaudes et où habite une forte proportion de population âgée. C’est là qu’il faut à présent créer des ilots de… fraicheur.

Et quelles sont les solutions possibles pour créer des ilots de fraicheur ?

Cela consiste à réintroduire ce qui fait cruellement défaut dans bon nombre de villes : de la végétation et de l’eau. De nombreuses collectivités se lancent donc dans des grands plans de végétalisation. Certains en font même des promesses électorales, à coups d’annonce de replanter des milliers d’arbres dans les rues. Et c’est très bien. Les cours d’école sont également ciblées, et pas seulement pour avoir de l’ombre au moment de la récréation. En effet, en plantant des arbres c’est tout un périmètre plus large qui bénéficie de l’effet de fraicheur, ce qui apportera plus de confort dans les classes, pour les élèves comme pour les enseignants. Une autre mesure consiste à systématiser la végétalisation des parkings et des toits des bâtiments neufs, justement pour éviter ces revêtements qui absorbent la chaleur.

Mais on peut aussi compter sur l’eau pour nous rafraichir n’est ce pas ?

En effet, on peut réintroduire de l’eau sous forme de fontaines, de brumisateurs, ou encore d’aires de jeux d’eau. Et pour aller plus loin dans la création de fraicheur, à Paris l’opérateur du réseau de froid a même expérimenté la mise en place de bancs rafraichissants alimentés par le réseau. Vous remarquerez que ces solutions sont pour la plupart ce qu’on appelle « fondées sur la nature », c’est-à-dire que l’on exploite tout simplement ce que sait faire la nature à notre bénéfice. C’est d’ailleurs une tendance chez certains opérateurs de la ville qui proposent de considérer la nature comme une infrastructure. Et après tout pourquoi pas, si cette démarche permet de prendre conscience qu’il faut en effet la considérer comme un patrimoine à préserver et à entretenir, comme pour un réseau d’éclairage, telecom ou d’énergie.

D’autant que vous me disiez qu’en plus, les opérations de végétalisation ont de nombreux autres effets positifs ?

Tout à fait, les toits et les parkings végétalisés participent d’une meilleure gestion des eaux de pluie et aident donc à lutter contre les inondations. Et il ne faut pas oublier que toute introduction d’arbre ou de végétation favorise la préservation de la biodiversité, insectes, oiseaux et chauve-souris en tête. Alors Laurence, c’est le printemps : tous à vos balcons et vos jardins !

Un entretien réalisé par Laurence Aubron.