Dans ces chroniques, euradio vous propose de creuser et d'observer tout ce que les sols ont à nous offrir. Avec Tiphaine Chevallier, chercheuse à l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD).

Bonjour Tiphaine, aujourd’hui nous allons parler protoxyde d’azote.

Oui Laurence, le protoxyde d’azote ou N2O est un gaz à effet de serre, près de 300 fois plus puissant que le CO2, le dioxyde de carbone que désormais tout le monde connait bien. C’est-à-dire qu’une molécule de N2O a un pouvoir de réchauffement équivalent à près de 300 fois celui d’une seule molécule de CO2. Mais rassurez-vous la concentration de N2O reste beaucoup plus faible que celle du CO2 dans l’atmosphère. Même si ses émissions sont en augmentation, elles sont de de 5-6% des émissions totales de gaz à effet de serre d’origine humaine.

Et pourquoi nous parler de protoxyde d’azote dans une chronique sur les sols ?

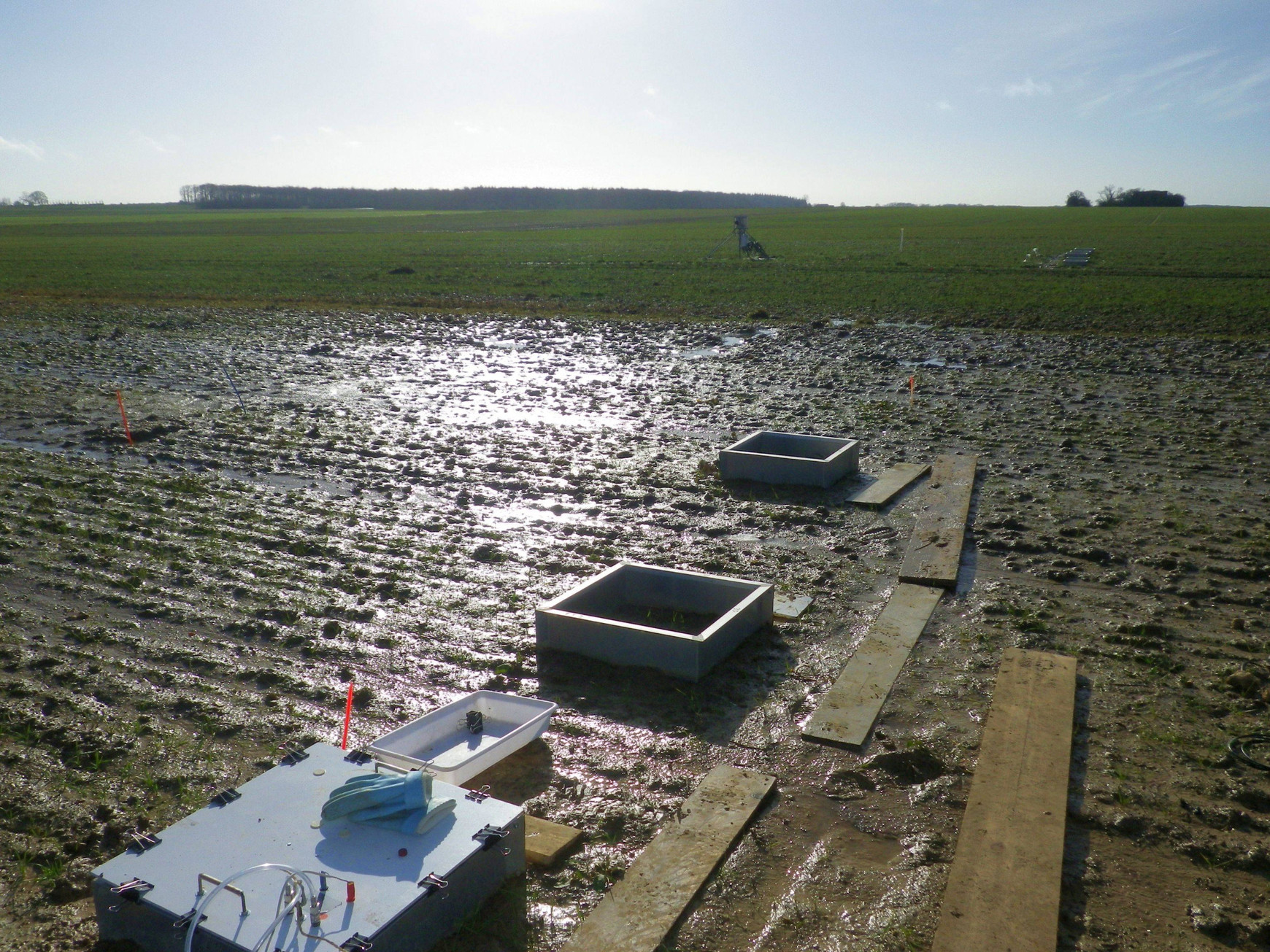

Parce que ce gaz est surtout produit par des sols riches en azote et très humides. J’ai écrit cette chronique avec Agnès Grossel. Agnès et ses collègues du site d’Orléans de l’INRAe (car il faut être nombreux pour mesurer régulièrement directement dans les champs le N2O émis) suivent les émissions de ce gaz sur une petite région très agricole entre Orléans et Chartres. Le suivi des émissions s’effectue de novembre à juin. Ils mesurent des pics d’émissions surtout en début de printemps juste après la fertilisation.

Les problèmes de fertilisation en azote ne sont donc pas qu’un problème pour la qualité des eaux dont on entend parler quelques fois.

Et non de l’air aussi. Ainsi 80% des émissions de protoxydes d’azote proviennent d’activités agricoles et surtout des sols fertilisés en azote, que ce soit en azote organique ou minéral. S’il y a beaucoup d’azote dans les sols, en automne, en hiver s’il ne fait pas trop froid, ou au printemps, si la météo est à la pluie, il peut y avoir de fortes émissions de protoxyde d’azote des sols vers l’atmosphère. Ce qui explique les pics d’émissions relevés par Agnès et ses collègues au printemps après la fertilisation.

Mais d’où vient ce protoxyde d’azote ? De l’azote qui se volatilise ?

Non pas ici. C’est vrai que l’azote sous certaines conditions peut se volatiliser sous forme d’ammoniac, mais ici on a affaire à un phénomène biologique. Des bactéries dont l’activité est favorisée quand le sol est en anaérobie, c’est-à-dire sans oxygène, ce qui arrive lorsque le sol est très humide, proche de la saturation en eau. Ces bactéries utilisent les nitrates du sol, qui par conséquent n’iront pas polluer les nappes, et transforment ces nitrates NO3, en protoxyde d’azote N2O qui pourra être émis vers l’atmosphère. Moins de nitrates dans l’eau, mais plus de protoxyde d’azote dans l’atmosphère.

Il n’y aurait pas des bactéries pour transformer ce N2O en autre chose ?

C’est vrai que ce serait l’idéal, si des bactéries pouvaient consommer ce N2O pour le réduire en N2, en diazote, le principal gaz qui compose notre atmosphère à 80% et qui lui ne pose pas de problème. Ces bactéries existent, il est tout à fait possible de mesurer de petites consommations de N2O dans certains cas. Enfin l’idéal serait aussi d’ajuster au mieux les apports avec les besoins des cultures pour éviter d’avoir de l’azote en excès… pas toujours facile.

C’est quand même un sujet complexe toutes ces transformations d’azote !

Oui très complexe en effet, ces équilibres chimiques entre les différentes formes d’azote, l’écologie microbienne qui conditionne les transformations biologiques d’une forme à l’autre, dont les activités dépendent des conditions de température, d’humidité, de la quantité de substrat dont elles disposent. La recherche est très active pour comprendre et modéliser ces facteurs de production et de consommation du N2O afin de voir comment utiliser ou pas des bactéries consommatrices de N2O. Le but est aussi d’étudier comment éviter les conditions favorables à la production et l’émission de N2O notamment en réduisant la fertilisation sans limiter la production agricole.

Les travaux d’Agnès et de ses collègues ont pour objectif de démêler tout ça : de comprendre comment types de sols, pratiques agricoles, cultures, cultures intermédiaires d’hiver, travail du sol, fertilisation et météo modifient les émissions de ce puissant gaz à effet de serre des sols vers l’atmosphère.

Un entretien réalisé par Laurence Aubron.