Avec sa chronique Les femmes ou les "oublis" de l'Histoire, Juliette Raynaud explore "les silences de l'Histoire" (Michelle Perrot) et nous invite à (re)découvrir notre matrimoine oublié, une histoire après l'autre...

Vous connaissez Solitude ?

Esclave d’une plantation en Guadeloupe, elle n’accepta ni son nom de baptême, ni la vie de servitude qu’on lui destinait.

Son nom résonne encore comme un symbole de la lutte contre l’esclavage en Guadeloupe : Solitude, la « fanm doubout », la résistante, la guerrière.

En 1772, sa mère est violée par les marins sur le bateau négrier qui la déporte de son Afrique natale vers les Antilles où elle vivra esclave sous le nom de « Babette ».

Les viols collectifs sont une habitude sur les bateaux négriers. Ils sont aussi le résultat d’une organisation : les enfants sont des plus-values pour ce trafic extrêmement rémunérateur.

Une fois arrivée en Guadeloupe, sa mère met au monde une petite « Rosalie », surnommée « la Mulâtresse » à cause de sa peau claire.

Rosalie grandit sur une plantation, un système économique né du massacre des tribus amérindiennes des Antilles par les colons européens pour cultiver des monocultures (canne à sucre, café, tabac, cacao) en important des centaines de milliers d’Africains et d’Africaines réduit.es à l’esclavage.

Une plantation, c’est aussi une organisation sociale très hiérarchisée. Esclave, fille d’esclave, mulâtresse, Rosalie se trouve tout en bas de l’échelle.

Au début des années 1790, le vent de liberté qui souffle en France arrive jusqu’en Guadeloupe. A l’époque, la population de Guadeloupe est composée de 100 000 esclaves, 14 000 blancs, quelques affranchi.es. Les premiers soulèvements d’esclaves sont réprimés dans le sang mais font naître les « nègres marrons », des esclaves qui ont fui les plantations pour s’organiser en petites communautés clandestines.

Rosalie rejoint la communauté marronne retranchée dans les mornes de Goyave, dirigée par Moudongue Sanga. Ni tout à fait noire, ni tout à fait blanche, elle réussit à y prendre sa place et préfère à son nom de baptême le nom de Solitude.

La Convention décrète finalement l’abolition de l’esclavage en février 1794 - 5 ans après avoir consacré le principe selon lequel « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit »… Solitude redresse la tête et se met à croire que le temps de la liberté est venu. Les Noir.es, libéré.es de leurs chaines, vont pouvoir prétendre à une autre vie qu’une vie de servitude.

Lorsqu’en 1802 Napoléon Bonaparte envoie l’armée sur l’île pour rétablir l’esclavage, Solitude se rallie à l’appel de Louis Delgres et prend les armes pour « s’affranchir définitivement de l’esclavage ». Le 8 mai, après 18 jours d’un combat inégal, 300 insurgé.es se retranchent dans un manoir. Pour défendre jusqu’au bout cette cause et préférant « la mort plutôt que l’esclavage », ils font exploser ce bastion de résistance à l’approche de l’armée. Solitude survit et est arrêtée. Enceinte, elle bénéficie d’un sursis jusqu’à la naissance de son enfant… destiné à l’esclavage. Elle est pendue le lendemain. Elle avait 30 ans.

On raconte qu’une foule immense l’a accompagné à la potence. On raconte aussi que la répression qui s’est abattue sur l’île par la suite a été particulièrement sanglante. 46 ans plus tard, l’esclavage sera définitivement aboli sur l’île.

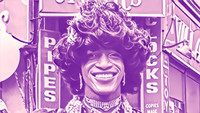

Figure historique et emblème de la révolte, la Mulâtresse Solitude incarne un double combat : celui des esclaves et celui des femmes pour la liberté et l’égalité.

220 ans après son exécution par les soldats de Napoléon, Solitude a sa statue à Paris. C’est la première statue de Solitude en métropole. C’est la première statue de femme noire à Paris.