Dans cette chronique, Nathalie Richard, coach et facilitatrice en transition intérieure et gardienne d’un écolieu dans le Finistère, tente de démystifier un sujet aussi mal compris qu’oublié : la spiritualité.

Cette semaine Nathalie vous continuez à nous parler de ces séparations qui font obstacles aux transitions.

Oui, comme promis nous poursuivons ce que nous avions initié la semaine dernière où nous avons commencé à explorer d’où venait l’âge de la séparation.

Je précise que ces chroniques sont des tentatives d’explication issues de différentes lectures, et elles résonnent très fort chez moi, raison pour laquelle j’ai l’élan de vous les partager. Ceci dit, elles ne vaudront que pour celles et ceux qui y trouveront aussi une résonance.

Ceci étant posé, nous avons vu la semaine dernière ce remarquable parallèle entre deux types de déconnexions qui auraient forgé la civilisation occidentale à travers les siècles : celle progressive d’avec ce que nous avons nommé nature et celle d’avec ce que l’on appelle notre part féminine.

Je vous propose cette semaine de poursuivre l’exploration de ces séparations en en évoquant 1 autre fondamentale pour expliquer ce que nous vivons aujourd’hui.

La raison pour laquelle je vous propose d’aller au bout de cette exploration c’est que je crois urgent de nous rejoindre autour d’un constat, d’une prise de conscience commune pour cheminer ensuite vers une nouvelle manière d’être au monde.

Comme si nous nous bâtissions ensemble – au moins pour une partie d’entre nous - une nouvelle boussole pour guider ce que nous appelons aujourd’hui, faute de mieux, la grande Transition.

Connaitre les mythes fondateurs d’une civilisation c’est comme expliciter les axiomes d’un raisonnement, tout y est comme tout ce qui composera l’arbre est déjà dans sa graine.

Et quelle est cette nouvelle séparation ?

Cette 3ième séparation, est celle du dit dehors, ou extérieur, et du dit dedans, ou intérieur.

Je m’explique.

La révolution scientifique que nous évoquions la semaine dernière s’est mise à tout expliquer en décortiquant la vie en choses et bout de choses.

Tout est devenu comme une grande méga machine. Cette vision analytique, réductionniste a permis bien des progrès pour lesquels nous pouvons avoir une immense gratitude.

Mais elle a aussi réduit notre sensibilité intuitive, notre capacité d’empathie et notre aptitude à sentir intérieurement nos expériences de vie. Elle a réduit et décrédibilisé les intelligences autres que celle du dit rationnel comme les intelligences corporelles, émotionnelles, relationnelles ou encore intuitives.

Toute autre intelligence que l’intelligence analytique a été mise de côté. Tout comme la capacité à les faire dialoguer. Certaines intelligences sont ainsi devenues crédibles et d’autres reléguées en dehors de ce qui pouvait être sérieusement considérer.

Et oui, quand on arrête de pratiquer un muscle, il s’atrophie, presque il disparait.

Et quelles en sont les conséquences Nathalie ?

Si la vie est devenue une grande machine faite de matière à décortiquer, comment s’étonner de la diminution de l’empathie pour soi, pour les autres humains et pour toute forme de vie ?

L’empathie pourtant critique puisque c’est elle qui permet la cohésion d’une société et sa capacité à relationner sainement avec son milieu.

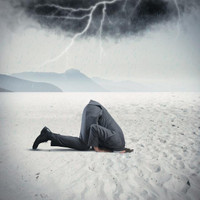

Cette séparation de l’intérieur et de l’extérieur, ce sur investissement du monde de la matière, du monde visible, de ce qui se passe dehors nous a coupé de notre accès à une forme de sagesse à laquelle nous ne pouvons accéder que quand cette connexion entre connaissance intérieure et extérieure est établie.

Je constate en effet dans mes accompagnements en coaching ou dans la facilitation de mes ateliers, la grande difficulté de beaucoup à écouter ce qui se dit et se vit à l’intérieur de soi. L’écoute de nos ressentis, de nos sensations corporelles, être en mesure de mettre des mots dessus est loin d’être chose aisée pour nombre d’entre nous.

Je constate aussi la difficulté de notre société à rester dans le silence sans vouloir le combler de mots, d’actions ou d’agitations.

En bref, force est de constater notre énorme difficulté à cultiver une vie intérieure et le déséquilibre flagrant avec nos vies extérieures.

Blaise Pascal nous disait déjà pourtant au 17ième siècle que le problème de l’humanité venait de notre incapacité à nous asseoir dans une pièce seul.e en toute tranquillité.

Et en quoi prendre conscience de ce déséquilibre peut nous aider à trouver des leviers de transformation comme vous nous le disiez au début Nathalie ?

Et bien, c’est vrai que nos organisations, nos institutions se forgent de nouveaux objectifs en matière de transition. En 2015 par exemple l’ONU a établi les 17 objectifs de développement durable (ou ODD).

Et on peut trouver de nombreux autres exemples à tous les niveaux de la société.

Et c’est une bonne chose. Disons que ça va dans le bon sens même si on peut sérieusement douter de la volonté politique de vraiment les réaliser. Mais ça c’est une autre histoire.

Mais, ce focus sur des objectifs extérieurs oublie complètement de questionner les principes sous-jacents profonds qui animent notre système. Même si Gandhi ou Mère Thérésa jouait au monopoply, pas sur que ça changerait fondamentalement quoi que ce soit. Le jeu resterait le même et donc l’objectif d’accumuler le plus possible resterait inchangé.

La vérité, trop ignorée, c’est qu’on ne peut transformer ce qui se passe à l’extérieur d’un système sans adresser ses rouages intérieurs.

Et parmi les rouages intérieurs à adresser de toute urgence, il y cette vision mécaniste du monde à l’origine justement de nos problèmes. C’est une folie de continuer à réfléchir ainsi.

Il est grand temps de passer à une vision inter connectée et systémique. Je rêve de voir partout dans les écoles et universités des cours de systémie, un entrainement et une valorisation de toutes les intelligences relationnelles et un grand retour de l’empathie.

Car tant que nous n’abordons pas les choses ainsi, nous continuerons à agiter les choses en extérieur en continuant à être stressé, déconnecté, en dehors de la vie elle-même.

Alors certes ces initiatives de changement sembleront louables en apparence mais en réalité elles ne feront que nous faire perdre du temps aboutissant à des transformations au mieux incrémentales sans pour autant rien transformer de fondamental.

Un entretien réalisé par Laurence Aubron.