Dans leurs chroniques sur euradio, Jeanette Süß et Marie Krpata dressent un état des lieux des relations franco-allemandes et de la place de la France et de l’Allemagne au sein de l’UE et dans le monde. Elles proposent d’approfondir des sujets divers, de politique intérieure, pour mieux comprendre les dynamiques dans les deux pays, comme de politique étrangère pour mieux saisir les leviers et les freins des deux côtés du Rhin.

Aujourd'hui, Marie Krpata s'intéresse aux tentatives de l’Europe de jouer un rôle dans la redéfinition de la sécurité européenne dont les jalons sont en train d’être posés par Washington et Moscou.

Quel état des lieux peut-on dresser ?

Depuis février 2022 la sécurité est le sujet prédominant dans les chancelleries en Europe dans un contexte de guerre en Ukraine. Dans le même temps l’Europe a du mal à se faire entendre.

Moscou et Washington ont entamé des discussions bilatérales et en excluent l’Europe. C’est ce que les Européens avaient espéré éviter à tout prix. Emmanuel Macron, le président français, et Keir Starmer, le premier ministre britannique ont cherché à être force de proposition et à incarner un « leadership ». On l’a vu avec l’organisation d’un Sommet de la « coalition des volontaires » fin mars.

En Allemagne, il faut attendre la formation d’un nouveau gouvernement avant qu’elle puisse établir un cap clair même si des mesures pour le renforcement des capacités militaires ont été décidées à l’initiative des protagonistes qui formeront vraisemblablement la prochaine coalition gouvernementale et dont le contrat de coalition a été présenté la semaine dernière. Pour l’instant, la sidération sur la dégradation des relations germano-américaines prédomine. Berlin semble prise de court autant sur le plan de la sécurité et de la défense que sur le plan commercial, alors qu’on aurait pu s’attendre à ces évolutions.

Justement, comment se développent les relations avec les Etats-Unis ?

La parole s’est libérée côté américain et elle est désormais sans concession par rapport aux Européens considérés comme des profiteurs et un fardeau pour les Américains, comme l’ont révélé les propos récemment tenus par des officiels américains dans une conversation sur Signal en préparation de frappes américaines contre les Huthis au Yémen.

Les provocations envers le Danemark avec les velléités des États-Unis envers le Groenland sont d’autres marqueurs d’une Alliance de plus en plus fragmentée. Cela fait écho aux interrogations du potentiel futur chancelier allemand Friedrich Merz sur l’OTAN le soir des élections fédérales allemandes en février. Même si le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio a tenté de rassurer en la matière à la réunion des ministres des affaires étrangères de l’OTAN, il a tout de même exigé que les dépenses en termes d’armement au sein de l’Alliance atlantique doivent être passées à 5% du PIB. Rappelons qu’à l’heure actuelle certains parmi les alliés n’ont pas encore atteint le seuil des 2%.

Même s’il y a un sentiment d’abandon de la part des Etats-Unis en Europe, les Européens sont aussi conscients de leur dépendance capacitaire et opérationnelle de sorte qu’ils sont soucieux de maintenir un lien étroit aussi longtemps que possible.

Pendant ce temps, les discussions entre Washington et Moscou sur un potentiel cessez-le-feu continuent. Comment l’Europe réagit-elle ?

L’Ukraine reproche à la Russie de ne pas tenir ses engagements quant au cessez-le-feu sur les infrastructures critiques et énergétiques.

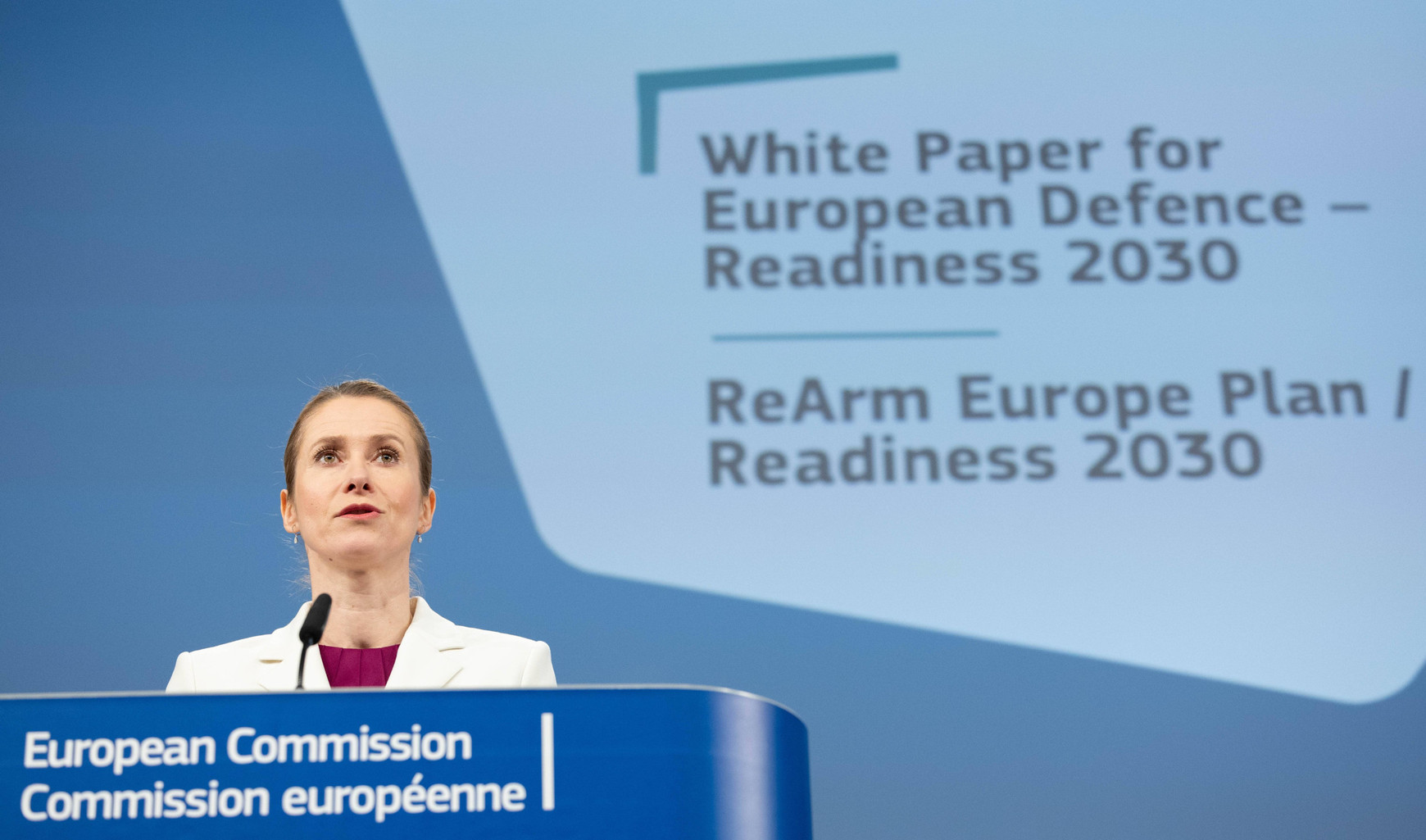

Même si Trump commence à s’agacer par rapport au manque de coopération de Vladimir Poutine il semble embrasser le narratif poutinien, qualifiant le président ukrainien de dictateur l’accusant d’avoir déclenché la guerre en Ukraine – propos qu’il a certes quelque peu minimisés par la suite. Il se montrait également enclin à discuter de concessions territoriales avec le président russe suscitant la crainte auprès des Européens que l’Ukraine pourrait être forcée de céder la Crimée et le Donbass entre autres. Poutine s’en contenterait-il d’ailleurs ? Il est permis d’en douter d’autant que certains services de renseignement européens anticipent une attaque dans les années à venir dans un pays européen membre de l’Alliance. Si Trump a pour objectif de poser les jalons de l’après-guerre l’Europe tente de se préparer tant bien que mal aux velléités expansionnistes poutiniennes qu’on estime aller au-delà de l’Ukraine. Ne dit-on pas « si tu veux la paix, prépare la guerre » ? C’est sous cette impression que doit se comprendre le livre blanc sur la défense européenne « Readiness 2030 ».

Les relations entre la Russie et l’Europe sont-elles en train d’évoluer ?

Des voix s’élèvent peu à peu en Europe sur une reprise des relations avec la Russie, en commençant par un assouplissement des sanctions. C’est notamment ce que proposait le Ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, dans une interview avec l’agence de presse allemande fin mars.

Si des personnalités comme Armin Laschet de la CDU, qui pourrait jouer un rôle dans le futur gouvernement fédéral, rejettent tout assouplissement des sanctions pour l’heure, la Pologne voisine appréhende que l’Allemagne ne change de pied à ce sujet.

Notons que les discussions entre Moscou et Washington semblent inclure le sujet de la possible réouverture de Nord Stream pour alimenter l’Europe en gaz. Cela contraste d’ailleurs avec les critiques de Donald Trump à l’Assemblée générale des Nations Unies en 2018, qui n’étaient certes pas désintéressées, lorsqu’il mettait en garde l’Allemagne sur sa dépendance énergétique par rapport à la Russie. Force est de constater que bien qu'absente de la table des négociations l’Europe est bel et bien au centre des pourparlers entre Washington et Moscou avec un Donald Trump qui tente de se rapprocher de Vladimir Poutine pour essayer de l’éloigner de Xi Jinping. Stratégie gagnante pour les Etats-Unis ? L’avenir nous le dira. Une chose est sûre en revanche : la perte de confiance de l’Europe envers les Etats-Unis… ce qui devrait réjouir Pékin.

Un entretien réalisé par Laurence Aubron.