Toutes les semaines, la chronique « L’Europe, le monde, la paix » donne la voix sur euradio à l’un·e des membres du collectif de chercheur·ses réuni·es dans UNIPAIX, le Centre d’Excellence Jean Monnet basé à Nantes Université.

Bonjour, Léonard Colomba-Petteng ! Vous êtes Docteur associé au Centre de recherches internationales à Sciences Po et attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Lille. Votre thèse de doctorat portait sur les missions européennes de maintien de la paix au Sahel, notamment au Niger. Nous savons aujourd'hui que cela s'est soldé sur un échec. Mais rappelez-nous : quelle était la stratégie initiale ?

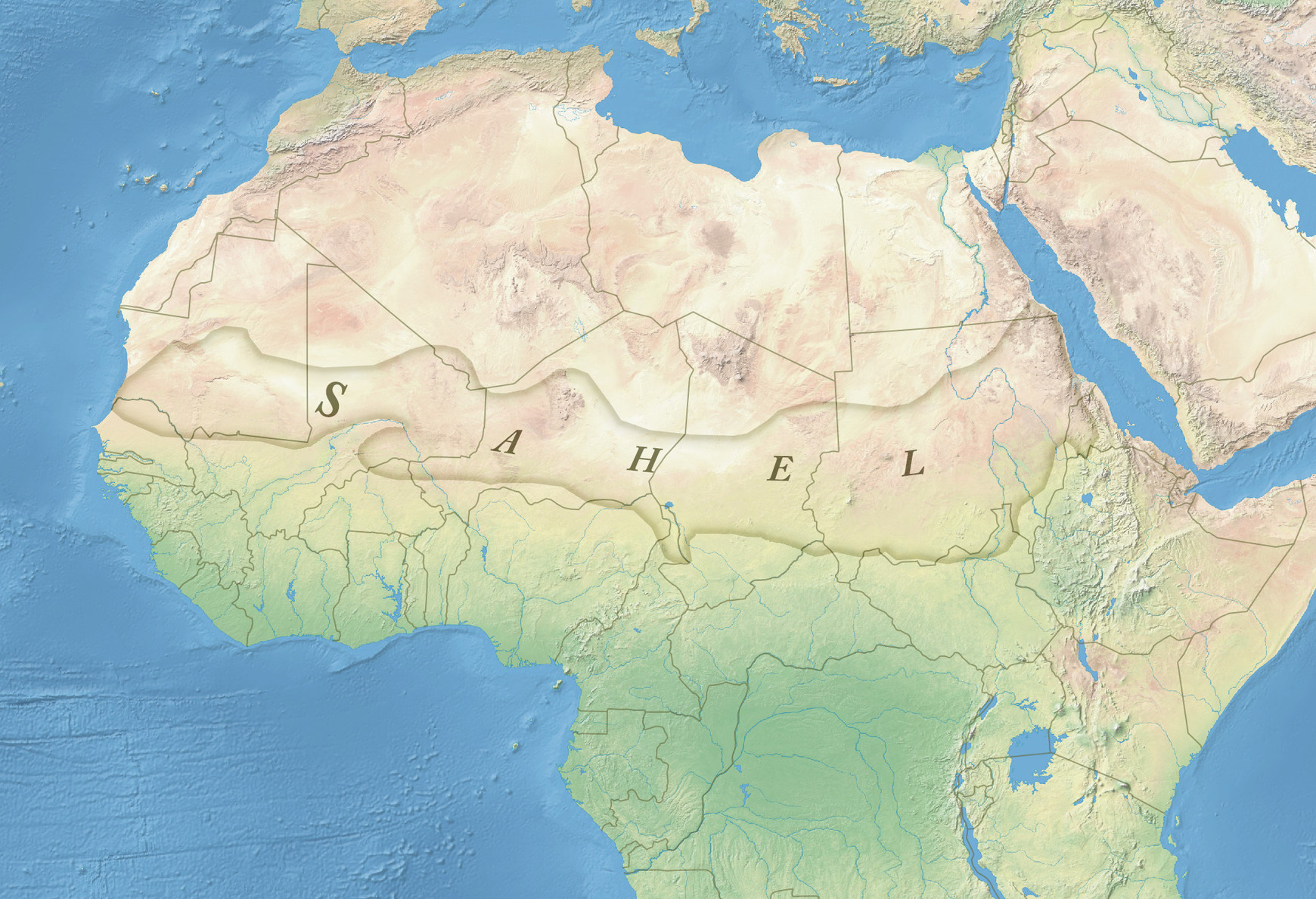

C'est en 2011 que l'Union européenne élabore sa première stratégie pour le Sahel, considérant que les problèmes de sécurité et de développement doivent impérativement être traités de façon simultanée et coordonnée. Cette stratégie est pensée à une échelle régionale et concerne plus particulièrement la Mauritanie, le Mali et le Niger. Enfin, elle part du principe qu'il faut consolider les institutions déjà existantes dans ces pays, notamment dans les domaines régaliens. L'objectif annoncé est de lutter contre le terrorisme et le crime organisé, ainsi que contre les migrations irrégulières.

Mais cet objectif n'a pas été atteint.

C'est vrai. En fait, aucun des objectifs annoncés dans la stratégie de 2011 n'a été vraiment atteint. Pour expliquer cette situation, deux hypothèses se dégagent. La première interroge la cohérence de l'UE et la coordination des instruments européens déployés au Sahel. La deuxième hypothèse souligne le manque d’appropriation de l'aide européenne par les gouvernements du Sahel. L'enjeu de mon travail de thèse a été de montrer comment ces deux dynamiques se renforcent mutuellement.

Quels sont les résultats auxquels à abouti la lecture ethnographique que vous avez appliquée dans votre recherche ?

D’abord, tout au long des années 2010, le gouvernement du Niger n'a cessé de capitaliser sur les anxiétés des dirigeants européens, notamment sur le terrorisme et les migrations irrégulières. Pour les élites au pouvoir au Niger, la coopération avec l’UE donne accès à des rétributions matérielles sous différentes formes : des appuis budgétaires, des per diem, des rénovations d’infrastructures, des dotations en équipements... tout ceci génère des effets de rente et alimente des circuits économiques à une échelle locale.

Par contre, si on élargit la focale au-delà de ces élites gouvernementales, on repère des dynamiques très différentes. À partir du milieu des années 2010, une coalition de partis politiques, de syndicats et de mouvement étudiants nigériens s’est formée pour remettre en cause la légitimité et l'efficacité des interventions européennes.

Et du côté des acteurs européens eux-mêmes ?

Chacune des missions et opérations de l'UE réclame une coopération étroite entre une multitude d’agents européens qui ont des trajectoires professionnelles et des cultures administratives très différentes. On retrouve des militaires, des gendarmes, des policiers, des diplomates, des magistrats ou encore des professionnels de l'aide au développement. Ces agents n’investissent pas leurs rôles de la même manière et ne vont pas avoir tout à fait la même interprétation du mandat qui leur est confié ou des moyens sur lesquels s'appuyer. L'un des effets que je souligne dans ma thèse tient à la concurrence et aux frictions qui s'instaurent au sein des missions et opérations et qui compliquent assez nettement le travail de mise en œuvre des interventions.

Et enfin, il y aussi le phénomène de l’autonomisation des missions.

Expliquez-nous.

Une fois qu'elles sont déclenchées, les opérations de l'UE tendent à s’autonomiser de la tutelle des États membres. Les agents qui sont envoyés sur les théâtres d'opérations sont amenés à reformuler les priorités et à identifier de nouveaux besoins localement. Dans le cas de la mission de l'UE au Niger, il y a eu un phénomène de « débordement » du mandat au gré des turbulences et des évolutions du contexte politique et sécuritaire local.

Au fond, les missions et opérations de l'UE sont souvent imaginées comme des dispositifs légers, modulables et temporaires. En pratique, ces dispositifs tendent progressivement à s'alourdir voire à s'enraciner dans le paysage institutionnel du pays hôte. Le mandat s'étire, les objectifs s'accumulent et s'enchevêtrent, les budgets augmentent sans que l'on observe pour autant une amélioration de la situation. Dans ce contexte, il devient même difficile d'évaluer l'efficacité des interventions de l'UE. Au Sahel, on observe qu'à partir de la deuxième moitié des années 2010, les missions européennes ont commencé à vivoter. Elles avaient de plus en plus de peine à convaincre de leur plus-value et donc, suscitaient de moins en moins d’enthousiasme à Bruxelles.

Merci, Léonard Colomba-Petteng, d’avoir partagé avec nous les résultats de votre travail de recherche. Je rappelle que vous êtes Docteur associé au Centre de recherches internationales à Sciences Po et attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Lille.

Un entretien réalisé par Laurence Aubron